Tonpfeifen, Keramikgefäße, Dachziegel oder Kabelabdeckungen zeigen nur einen kleinen Ausschnitt des Repertoires der rheinischen Stein- und Tonverarbeitung.

Ein Töpfer befestigt einen Henkel an einem Bauchkrug. Speicher 1979.

Photo: unbekannt/LVR

Aufgrund des hohen Tonvorkommens im Rheinland finden sich an einer Vielzahl von Orten Abbaugebiete sowie Zentren der Verarbeitung. Wurde der Ton bis in die 1930er Jahre noch von Hand in hölzerne Kippwagen geschaufelt und diese mittels einer Seilwinde aus der Grube gezogen, ersetzten seit Mitte der 1950er Jahre Großgeräte diese Arbeitsvorgänge. Während die Steinindustrie in der Regel die Grundstoffe für verschieden formbare Artikel, besonders der Bauindustrie lieferte, arbeiteten mit dem Werkstoff Ton diverse Berufsgruppen und stellten Produkte für ganz unterschiedliche alltägliche Verwendungszwecke her.

Keramische Produkte

Einlegetopf mit Sollbruchstelle: die Zacken am Fuß sind teilweise abgebrochen. Um 1900.

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Keramik kann unterschieden werden in die dichten (Porzellan und Steinzeug) und porösen Tonwaren (Steingut und Irdenware), die nach der Formgebung alle durch Trocknen und anschließendes Brennen gefertigt werden.

Bei den porösen Tonwaren muss nach dem Brennen zusätzlich eine Glasur aufgetragen werden, um die Produkte wasserundurchlässig zu machen. Hier wird bei der Produktion jedoch weniger Heizmaterial auf Grund von niedrigerer Brenntemperatur benötigt. Die Herstellung erfolgte noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts durch verschiedene Handwerksberufe, die sich auf einzelne Herstellungsverfahren spezialisierten.

Steinzeuggefäße kamen im 19. und 20. Jahrhundert vor allem in der Milchwirtschaft, in der Vorratshaltung sowie als Haushaltsgeschirr zum Einsatz.

Sie benötigen keine zusätzliche Glasur, da sie auch ohne diese dicht sind und deshalb besonders kostengünstig erhältlich. Die Erzeugungsschwerpunkte von Steinzeug lagen in den Gebieten Köln, Siegburg, Raeren, Frechen, Langerwehe in der Eifel und in Teilen des Westerwaldes.

Regionale Varianten von Trinkgefäßen, beispielsweise Bartmannskrüge des Kölner Raums oder Siegburger Schnellen, zeichneten sich durch Unterschiede in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe oder Dekorationselementen aus. Einlege- und Vorratstöpfe aus Steinzeug wurden in Langerwehe bei Düren seit dem 16. Jahrhundert bis etwa in die 1920er Jahre hergestellt. Typisch für die mundartlich als „Baaren“ bezeichneten Langerweher Einlege- und Vorratstöpfe ist der Kronen- bzw. Zackenfuß. Dieser diente als eine Art „Knautschzone“, der beim Transport der schweren, gefüllten Gefäße bei einem Sturz auf die Standfläche die Zacken abbrechen ließ, jedoch den empfindlichen Boden schützte und ein Auslaufen der gelagerten Lebensmittel verhinderte.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Steinzeuggefäße zunehmend weniger als Gebrauchsware hergestellt und von industriell hergestelltem Porzellan und Glas abgelöst. Die Fertigung konzentrierte sich deshalb stärker auf kreative Prozesse, die einen individuellen Stil der Produzenten erkennen lassen. Die Erzeugnisse des Töpferhandwerks erfreuten sich seit den 1960er Jahren reger Beliebtheit: nicht unerheblich dürfte dabei der Boom an Töpferhandwerksmärkten und Töpferateliers sein, die oftmals von professionell ausgebildeten Töpferinnen und Töpfern als Kunsthandwerksbetriebe geführt werden.

Eine Besonderheit der rheinischen Region des Westerwaldes, dem so genannten „Kannenbäckerland“, ist die Herstellung von Tonpfeifen. Wurden die Pfeifen früher als Tabakpfeifen hergestellt, änderte sich das spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg durch Absatzrückgänge im Exportgeschäft sowie fortschreitender industrieller Herstellung. Nur in geringer Stückzahl werden heute noch die so genannten Weckmannpfeifen hergestellt, die bei den speziellen Gebäcken (den Wecken) in Form von Männern zu Sankt Martin oder regional unterschiedlich auch an Nikolaus verschenkt werden. Die Schwerpunkte haben sich mittlerweile in Richtung der Produktion von Spielzeug, Spardosen, Schießbudenzubehör, Garten- und Gefäßkeramik, Raucherbedarf, Holzpfeifen oder Lege-Eier verschoben.

Ziegelherstellung

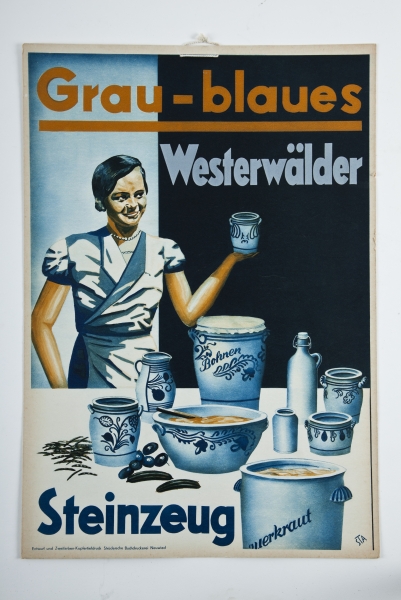

Werbeplakat für Westerwälder Steinzeug, 1920-1939.

Photo: Sabine König/LVR

Neben der Herstellung von (Gebrauchs)keramik hat die Ziegelproduktion, die neben Mauerziegeln auch Dachziegel herstellte, im Rheinland Tradition. Diese werden ebenfalls aus dem Rohstoff Ton oder aus Lehm hergestellt, der in Form gebracht, getrocknet und dann gebrannt wird. Bis Ende der 1920er Jahre erfolgte die Herstellung nahezu ausschließlich in Handarbeit. Die meisten Ziegeleibetriebe waren – im Unterschied zu den Brikettfabriken, deren Umwandlung in Aktiengesellschaften mit Vergrößerung des Unternehmens gängige Praxis wurde – bis zur Betriebsschließung in Familienbesitz. Die Massenproduktion erfolgte allerdings schon seit dem 19. Jahrhundert zunehmend mechanisiert. Standardisierte Formen etwa für Hausziegel konnten maschinell befüllt werden und setzten sich schnell durch, der Einsatz elektrobetriebener Schlittenpressen ermöglichte zudem ausdifferenziertere Formen unterschiedlicher Dachziegel. Durch die technischen Möglichkeiten und den Einsatz einer Vielzahl unterschiedlicher Maschinen konnte etwa das Überwinden von Höhenunterschieden im Produktionsablauf erleichtert werden und insbesondere die raschere und witterungsunabhängige Trocknung des Tons führte zu besseren Ausschussquoten.

Weiterführende Literatur

Freckmann, Klaus: Rheinisches Töpferhandwerk. Eifel-Mosel-Hunsrück-Nahe-Rheinhessen, Köln 1977 (Schriftenreihe des Freilichtmuseums Sobernheim, Bd. 2).

Kerkhoff-Hader, Bärbel: Keramikproduktion 1600-2000, Bonn 2008 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft XI/13).

Krötz, Werner: Die Industriestadt Oberhausen, Köln 1985 (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft IV/5).

Kügler, Martin: Pfeifenbäckerei im Westerwald. Die Geschichte der Pfeifenbäckerei des unteren Westerwaldes von den Anfängen um 1700 bis heute, Köln 1995 (Werken und Wohnen. Volkskundliche Untersuchungen im Rheinland, Bd. 22).

Einlegetopf aus Steinzeug, um 1900. Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Herzförmige Schale aus Steinzeug, 1950er Jahre. Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Bowlengefäß aus Steinzeug mit Standring und Glasur, ca. 1930-1949. Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR