Bandweberei bezeichnet die Technik zur Herstellung von gewebten schmalen Bändern und Borten. Die Webtechnik unterscheidet sich nicht von der Webtechnik breiter Stoffe: Zwei Fadensysteme – Kettfaden und Schussfaden – überkreuzen sich rechtwinklig und bilden ein Gewebe. Allerdings ermöglichten technische Innovationen das gleichzeitige Weben mehrerer Bänder auf einem Webstuhl – dadurch entstand ein eigener Handwerkszweig mit eigenen Geräten und Werkzeugen.

Bandweberei im Bergischen Land

Kinder und Männer in einer Bandweberei. Bergisches Land, ca. 1900-1910.

Photo: Karl Peters/LVR

Als Zentrum etablierte sich – neben Sachsen und der Schweiz – das Bergische Land. 1527 erhielten Elberfeld und Barmen das Garnnahrungsprivileg , also das landesherrliche Recht, Garn zu bleichen. Das war der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer vielseitigen Textilindustrie im Wuppertal. Die Produktion von Leinenband wurde erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts erwähnt. Die Erfindung der „Bandmühle“ um 1600 bedeutete einen wegweisenden Umbruch in der Produktion. Erstmals konnte nicht nur ein Band pro Schussvorgang, sondern mehrere auf einmal gewebt werden. Einen regelrechten Boom erlebten die Bandwebereien mit dem Übergang vom Handbetrieb zum mechanischen Antrieb im 19. Jahrhundert.

Bandweberei als Heimarbeit

Bandweberhaus auf dem Gelände des LVR-Freilichtmuseums Lindlar. Lindlar 2010.

Photo: Stefan Arendt/LVR-Zentrum für Medien und Bildung/LVR

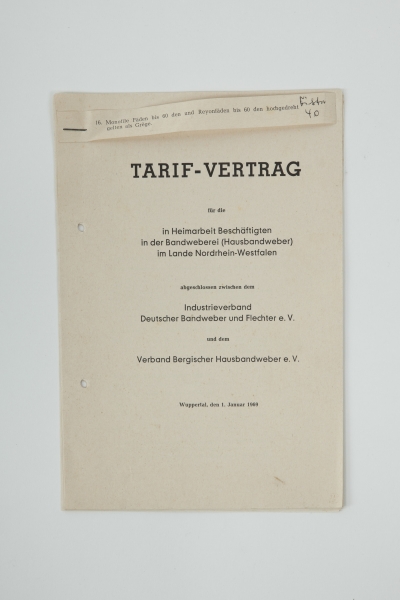

Die meisten Bandweber arbeiteten in Heimarbeit im Verlagssystem. Sie erhielten Garn und genaue Aufträge vom Verleger und fertigten diese auf ihrem eigenen oder gemieteten Webstuhl zuhause an. Zwar gründeten viele Verleger nach Einführung der Dampfkraft eigene Fabriken mit angestellten Arbeitern, doch konnten sich die Hausbandweber wegen hoher Flexibilität und günstiger Lohnkosten weiterhin behaupten. Das Arbeiten im Haus und die Mitarbeit der ganzen Familie machte die Hausbandweberei im 19. und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts konkurrenzfähig. Erst seit den 1960er Jahren setzte ein andauernder Niedergang der Hausbandwebereien ein. Heute produzieren moderne Bandfabriken im Bergischen Land in Wuppertal, Remscheid und Wermelskirchen für den internationalen Markt.

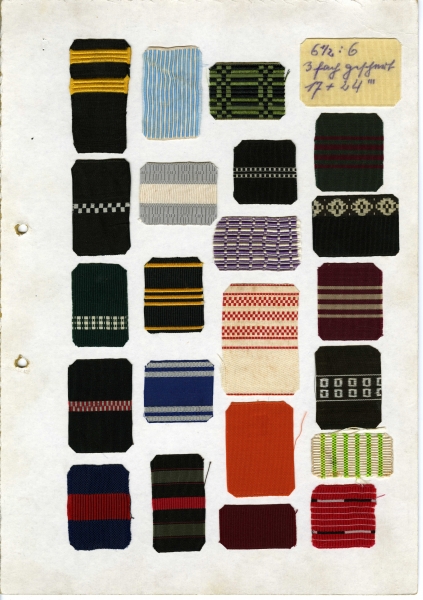

Produktpalette als Spiegel gesellschaftlichen Wandels

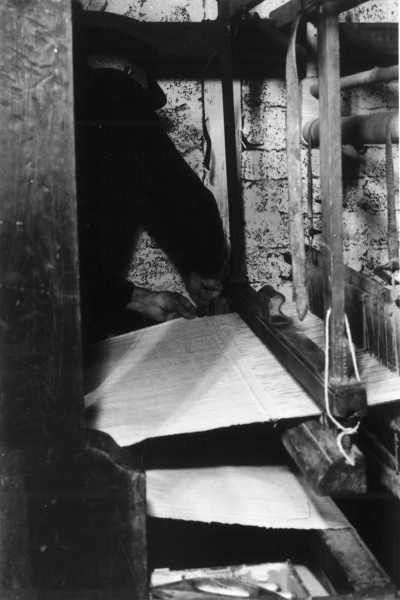

Hausbandweber am Bandwebstuhl. Dhünn 1975.

Photo: Gabriel Simons/LVR

Bandwebstuhl in der Werkstatt des Bandweberhauses im LVR-Freilichtmuseum Lindlar. Lindlar 2010.

Photo: Stefan Arendt/LVR-Zentrum für Medien und Bildung/LVR

Früher fanden Bänder und Borten insbesondere in der Wäsche- und Miederwarenindustrie und als Hut-, Blumen- und Schreibmaschinenbänder oder Gurte ihren Einsatz. Vorherrschende Materialien waren Leinen, Baumwolle und Seide. Seit der Entwicklung leistungsfähiger und vielseitiger Kunstfasern seit den 1960er Jahren entstehen immer mehr Misch- oder reine Kunststoffbänder. Auch das Einsatzgebiet hat sich verschoben. Besatz-, Haar- und Hutbänder werden nur noch wenig nachgefragt, dafür erweitern technische Artikel wie Filter oder Schläuche die Produktpalette.

Weiterführende Literatur

Engels, Harald: Das Bandwebereigewerbe in Lüttringhausen. Aspekte seiner sozialgeographischen Entwicklung und historisch-wirtschaftlichen Bedeutung. Remscheid-Lüttringhausen 1998.

Konrad, Günter: Die Hausbandwirkerei in Ronsdorf. Aufstieg und Niedergang eines Gewerbezweiges. In: Geschichte im Wuppertal. 10. Jahrgang. 2001.

Schachtner, Sabine: Märkische Hausbandweber. Münster 1986.