Wer isst, der tut das im privaten Haushalt in der Regel in der Küche, dem Esszimmer oder dem Wohnzimmer, manchmal auch in anderen Räumen oder im Freien. Beim Kochen und Essen spielte und spielt die Küche eine zentrale Rolle.

Küchen als Spiegel sozialer Stellung

Bericht von M. S. aus Köln aus dem Jahr 1982: In meiner Kindheit haben wir werktags alle Mahlzeiten in der Küche eingenommen.

Bericht von A. T. aus Strempt in der Eifel aus dem Jahr 1982: „Werktags wurde und wird in der Küche gegessen.“

Die Küche ist nicht nur der Raum für das Essen und seine Zubereitung, sondern spiegelt immer auch das vorherrschende Bild von Familie, Rollenvorstellungen und die gesellschaftliche Bewertung der involvierten Akteure. Diese Botschaften des Raumes „Küche“ verweisen auf kulturelle Tradierungs- und Wandlungsprozesse und ihre Wertesysteme. Die Küche bietet neben dem Kochen auch Raum für andere wichtige Elemente des Alltags: Kommunikation, Erfahrung von Gemeinschaft, unterschiedliche Arbeitsformen und durchaus auch Spiel und Spaß. Die Ausdifferenzierung der Kochstelle und der dazugehörigen Räume war immer auch durch wirtschaftliche und technische Entwicklungen bedingt. In den Teilen des ländlichen Raumes, in denen das Kochen über dem offenen Feuer bis ins 20. Jahrhundert verbreitet blieb, war auch das Mahlzeitensystem durch die Zubereitung in einem einzigen Topf gekennzeichnet. Da im Haus meist nur in diesen sogenannten Rauchküchen Wärme und Licht zu finden waren, wurde die Küche als multifunktionaler Ort für alle Belange des Lebens genutzt und war somit das Zentrum des ganzen Hauses. Charakteristischer Einrichtungsgegenstand war neben dem Herd der Küchentisch, an dem sowohl vorbereitet als auch gegessen wurde. Erst mit der zunehmenden Technisierung entwickelten sich Herde mit mehreren Herdplatten und es konnten Mahlzeiten mit mehreren Komponenten zubereitet werden.

Esszimmer als Zeichen privilegierter Stellung

Maria Thiemann an einem Tisch in ihrer Bandweberei-Werkstatt. Essen und Arbeiten finden am gleichen Platz statt. Wuppertal-Ronsdorf 1985

Photo: Halbach, Josua/LVR

Der relevanteste Unterschied bei der Ausdifferenzierung der Küchen- und Essräume war jedoch ein sozialer: Wer es sich leisten konnte, richtete ein getrenntes Esszimmer ein. Die Küche wurde dabei zum Raum der unteren Sozialschichten: in den Küchen der Reichen und Herrschenden verrichtete die Arbeit spezielles Personal. Die Hausfrau konnte am Esstisch sitzen, das Essen wurde von einem Dienstmädchen aufgetragen. M. S. aus Köln (geb. 1917) berichtete aus ihrem bürgerlichen Elternhaus: „Später, mit dem beruflichen Aufstieg meines Vaters (…) hatten wir ein Frühstückszimmer, in dem wir an jedem Morgen das Frühstück einnahmen, das die Hausangestellte bereitet hatte. Bei den anderen Essen saßen wir am Tisch des Speisezimmers. (…) Die Hausangestellte trug das Essen (…) auf und räumte auch den Tisch ab.“ Eine solche Trennung war nur in wohlhabenden Haushalten möglich. Städtische Arbeiterküchen dienten als Multifunktionsräume, in denen gekocht, gegessen, geschlafen, Wäsche gewaschen und getrocknet wurde; die Kinder spielten auf dem Küchenboden. Auch die Küchen der Landbevölkerung waren multifunktionale Räume, in denen gekocht, gegessen und auch geschlafen wurde. Zwar gab es in der „guten Stube“ häufig einen weiteren Essplatz. Diesen repräsentativen Raum nutzte man jedoch selten im Alltag, sondern nur an Feiertagen oder bei wichtigem Besuch. Das berichtete 1982 auch A. T. (geb. 1917) aus Strempt in der Eifel: „Werktags wurde und wird in der Küche gegessen. Sonn- und feiertags am großen Tisch im ‚Guten Zimmer‘.“

Vom Wohn- zum Arbeitsraum und wieder zurück

Dreiseitige Einbauküche in U-Form aus Spanplatten mit weißen Arbeitsflächen und orange-gelben Fronten. 1973.

Photo: Gerhards, Hans-Theo/LVR

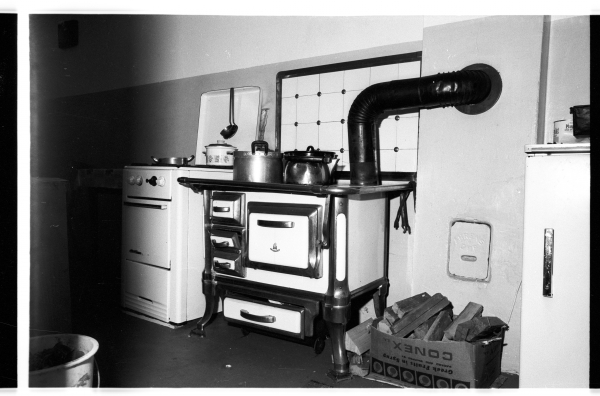

Küche mit zwei Herden: links ein Sparherd, rechts ein Gasherd. Beide Herde sind in Benutzung. Lich-Steinstraß 1977.

Photo: unbekannt/LVR

In diesem Kontext wurde die separate Küche im 19. Jahrhundert zu einem Statussymbol des wohlhabenden Bürgertums, das auch im 20. Jahrhundert erhalten blieb. Die Designer der frühen Moderne stellten sich als Ideal für die moderne Frau eine funktionale Arbeitsküche vor, in der alles seinen Platz haben und die Arbeitsfläche glatt und leicht zu reinigen sein sollte, wie Möbelkataloge und Ratgeber empfahlen. Es dauerte allerdings bis in die 1950er Jahre, bis sich die Einbauküche flächendeckend durchsetzte. Auch ein Esszimmer oder ein Essplatz im Wohnzimmer wurde für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich und gehörte zur Optimalvorstellung einer eigenen Wohnung. In der Regel bestand jedoch ein Unterschied zwischen dem Alltagsleben und dem Idealbild aus Werbung und Möbelkatalogen. Die Aufnahme einer Küche aus Lich-Steinstraß aus dem Jahr 1977 zeigt das zeitliche Nebeneinander von alter und neuer Technik: Trotz eines modernen Elektroherds wurde der alte Sparherd weiterhin genutzt. Auch die Küche im Bandweberhaus von Maria Thiemann befand sich aus Platzgründen im Flur des Hauses. Zwar gab es in einem weiteren Zimmer auch einen Esstisch, der jedoch kaum genutzt wurde. Das Alltagsleben der Familie Thiemann – auch das Essen – fand wie bei vielen Bandweberfamilien in der Werkstatt statt. Schon in den 1970er Jahren begann ein Boom der Rückkehr zur so genannten Wohnküche: Sie stand für die Aufhebung der Isolation der Hausfrau durch die Abgrenzung der Küche und öffnete den nun größeren Küchenraum wieder für andere Sozialfunktionen. Großzügig geschnittene Wohnküchen mit Essbereich in der Küche oder zum Wohnzimmer offene Küchen sind bis heute beliebt, auch wenn oder gerade weil sich Familienstrukturen, Geschlechterrollen und Arbeitsalltage deutlich verändert haben.