Die in der Nachkriegszeit einsetzende Ausdifferenzierung der Gesellschaft führte erstmals zu einem breit gefächerten Nebeneinander von modernem Interieur und historisierendem Mobiliar.

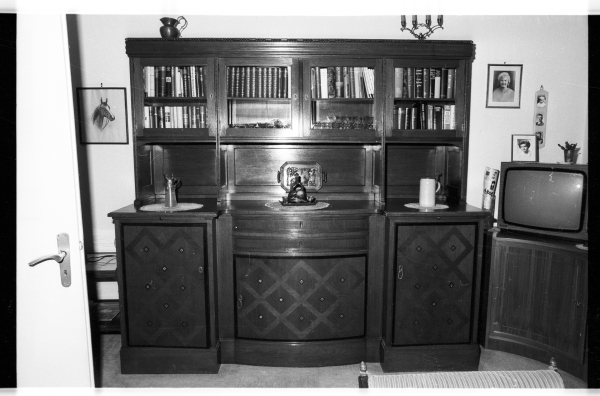

Aufsatzschrank, 1929

Foto: Suzy Coppens/LVR

In den ersten Jahren nach 1945 war der Wohnungsmarkt durch zerstörte Häuser und Überbelegung der noch vorhandenen Unterkünfte sehr angespannt. Um die desolaten Wohnverhältnisse zu verbessern, wurden von staatlicher Seite Baumaßnahmen beschlossen, die eine schnelle Beschaffung von Wohnräumen ermöglichen sollten. Zwar konnten in der Folgezeit viele neue Wohnkomplexe errichtet werden, allerdings waren die ersten darin errichteten Wohnungen sehr klein geschnitten. Die Möbelhersteller reagierten auf diese Situation mit neu konstruiertem, platzsparendem und funktionalem Mobiliar. Zudem erlebten ältere Möbel eine Renaissance, wenn sie multifunktionale Möglichkeiten besaßen, wie die Schränke des ironisch so bezeichneten „Gelsenkirchener Barocks“. Die seit den 1920er Jahren bekannten, vornehmlich in Arbeiterwohnungen zu findenden Vitrinenschränke mit ihren vielfältigen und vor allem abgerundeten Gestaltungselementen wurden sowohl als Wohnzimmerschrank wie auch – wegen ihrer Lagerungsmöglichkeiten für Lebensmittel – als Küchenschrank genutzt.

Ungleichzeitigkeiten im Wirtschaftswunder

Cocktailsessel, 1950er Jahre

Foto: Gerhards, Hans-Theo/LVR

Durch das in den 1950er Jahren einsetzende so genannte Wirtschaftswunder, das für erheblich steigende Löhne und Gehälter bei weiten Teilen der Bevölkerung sorgte, bildete sich eine Differenzierung und Individualisierung der Gesellschaftsstruktur heraus. Erstmals konnten viele Familien größere finanzielle Mittel für Mobiliar aufwenden, wodurch sich das Möbelangebot erweiterte. Erste Kontrastierungen der Einrichtungsstile waren die Folge, Neben traditionellen Möbelformen aus Edelhölzern für das kleinbürgerliche Wohnensemble trat ein neuer zeitgenössisch-repräsentativer Einrichtungsstil mit geschwungenen plastischen Formgebungen. Nieren- und Dreieckstische sowie Cocktailsessel sollten die moderne Haltung ihrer Besitzer ausdrücken und wurden für eine eigene, sich als -zeitgemäß gebende Käufergruppe entwickelt.

Ungleichzeitigkeiten der Wohnstile

Aufeinander abgestimmte Wohnzimmergarnitur im „Neo-Chippendale“, Rekonstruktion im Museum, Kommern 2015

Foto: Gerhards, Hans-Theo/LVR

Schrank als Teil einer Wohnzimmereinrichtung im „Neo-Chippendale-Stil“, 1960er Jahre

Foto: Gerhards, Hans-Theo/LVR

Die fortschreitende Ausdifferenzierung der Gesellschaft ab den 1960er Jahren spiegelte sich im äußerst konträren Möbeldesign dieses Jahrzehnts deutlich wider. In einem bis dahin unbekannten Ausmaß bot die expandierende Möbelindustrie eine breite Palette von Möbeln in unterschiedlichster Art und Ausführung an. So setzte auf der einen Seite in dieser Dekade das Popdesign mit seinen knalligen Farben und Mustern und weichen Formen ein, auf der anderen Seite entstand gleichzeitig ein Trend zu historischen Möbelformen. Opulente Schränke und Schrankwände aus dunklem Holz, voluminös plüschige Polsterungen mit floralen Motiven und geschwungene Formen, die an Vorbilder aus dem Neobiedermeier und an den Chippendale-Stil erinnern, fanden Eingang in viele deutsche Wohnzimmer.

Auch die zusammengehörige Wohnzimmergarnitur der Familie Reinsch vermittelte in den 1960er und 1970er Jahren ein Gefühl von längst vergangen geglaubter Gemütlichkeit im trauten Heim. In einer zunehmend technisierten und rationalisierten Lebens- und Arbeitswelt wurde so ein Stück „heile Welt“ in den eigenen vier Wänden geschaffen, die als Rückzugs- und Freizeitraum immer bedeutender wurden. Sogar namhafte Designer entwarfen anhand alter Vorbilder entsprechend historisierende Möbel, die sich sehr gut verkauften. Das dabei die Ungleichzeitigkeiten von Wohnstilen auch innerhalb einer einzigen Wohnung auftreten konnten, zeigt sich ebenfalls bei der Familie Reinsch, die neben ihrer historisierenden Wohnzimmergarnitur eine damals hochmodern ausgestattete Einbauküche in der Trendfarbe Coloradogelb besaß.

Auseinanderentwicklungen der Wohnstile

Schrank, 1950er Jahre

Foto: Hans-Theo Gerhards/LVR

Spätestens ab Ende der 1960er Jahre kann nicht mehr von einem charakteristisch vorherrschenden Einrichtungsstil gesprochen werden. So traten z.B. neben die bereits erwähnten Formen nun erstmals rustikale Möbel aus dem skandinavischen Raum. Auch das Mischen von alten Möbeln oder einzelnen Möbelelementen, oftmals auf einem Flohmarkt erworben, bildete sich als eigener Stil heraus. So besteht heute eine Vielfalt, die wiederum Ungleichzeitigkeiten in einem Wohnraum verbinden kann: neben den geerbten oder gebraucht gekauften Stücken stehen neu angeschaffte, teils hochwertige Möbel im gleichen Zimmer.

Weiterführende Literatur

Schmidt, Saskia: Der "Zweite Historismus" - Altdeutsche Stilmöbel in den sechziger und siebziger Jahren. In: May, Herbert ; Eigmüller, Michaela (Hg.): Umbruchzeit. Die 1960er und 1970er Jahre auf dem Land. Bad Windsheim 2011, S. 239-249.