Puppenhäuser und Puppenstuben erfreuen sich seit langer Zeit nicht nur in Kinderzimmern, sondern auch als begehrte Sammlerobjekte großer Beliebtheit. Sie sind immer auch ein Spiegel gesellschaftlicher, sozialer, modischer und technischer Wandlungsprozesse.

Puppenherd aus Gusseisen, darauf eine Gugelhupf-Kuchenform und eine Stielpfanne, erste Hälfte 20. Jahrhundert.

Foto: Weber, Peter/LVR

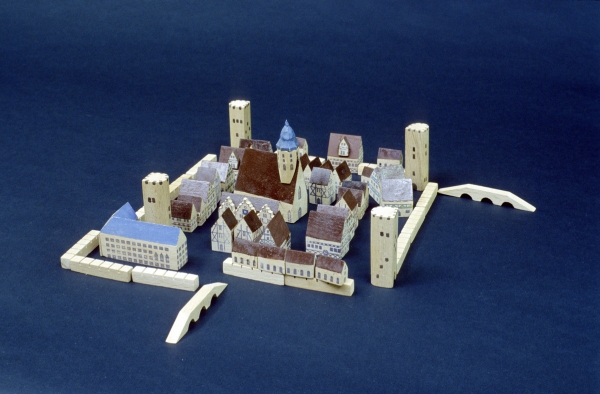

Im 17. und 18. Jahrhundert dienten Puppenstuben vor allem als unterhaltsame Erziehungsmittel adeliger junger Damen, die auf diese Weise auf ihre zukünftige Rolle als Haushaltsvorsteherin vorbereitet werden sollten. Erst im 19. Jahrhundert, im Zuge der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, hielten die Miniatur-Spielwelten Einzug in die Kinderzimmer bürgerlicher Haushalte. Die meist sehr aufwendig und detailreich gestalteten Häuschen, deren Anschaffung häufig mit beträchtlichen Ausgaben verbunden war, blieben in dieser Zeit noch gutbürgerlichen und höhergestellten Kreisen vorbehalten. Oft baute man die Puppenstuben oder -häuser nur an Weihnachten auf, um sie nach den Feiertagen wieder einzupacken und auf dem Dachboden zu verstauen. Auf diese Weise sollten die teuren Spielzeuge geschont werden.

Erst durch die Industrialisierung wurden Puppenstuben für größere Bevölkerungskreise erschwinglich. Wer es sich leisten konnte, erwarb nun ein Exemplar aus der industriellen Fertigung, oder beauftragte den örtlichen Schreiner mit einer entsprechenden Anfertigung, in ärmeren Familien wurde selbst zum Werkzeug gegriffen. Es gab naturgetreu nachgebildete Häuser mit aufklappbaren Fronten, aber bald auch einzelne Räume, z. B. komplett ausgestattete Küchen, die sich aus dem Verband des Puppenhauses gelöst hatten.

Puppenstuben als soziale Repräsentation

Kinderteller mit handkoloriertem Druckdekor: preußischer Soldat mit Kindern. Schriftzug „1914. Auch Belgier- und Franzosenkind / Des deutschen Kriegers Freunde sind.“ 1914

Foto: Gerhards, Hans-Theo/LVR

Der Erziehungsgedanke ist bei Puppenhäusern und -küchen offensichtlich: kleine Mädchen sollten spielerisch auf ihre späteren Aufgaben als Hausfrau vorbereitet werden. Zum Üben gab es um die Jahrhundertwende nicht nur voll funktionstüchtige Kohleherde mit gusseisernen Platten, die mit Kohlestückchen angeheizt werden konnten, sondern auch passende Pfannen, Töpfe und Kochlöffel. Einige Herd- und Ofenfirmen, z. B. das französische Unternehmen Les Cheminées Godin, begannen bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zusätzlich zu ihren Standard-Produkten, mit der Herstellung von Kinderherden. Die Rezepte konnten speziell zu diesem Zweck herausgegebenen Puppen-Kochbüchern entnommen werden, z. B. dem „Allerliebsten Puppen-Kochbuch für kleine Mädchen“ von Marianne Natalie aus der Zeit um 1880. Auch mehr als 70 Jahre später gab es, z. B. mit dem Dr. Oetker Kochbuch für die Puppenküche aus dem Jahr 1956, entsprechende Anleitungen und Zubereitungshinweise für verschiedenste Gerichte, darüber hinaus auch Ratschläge zur Haushaltsführung und dazu, wie man eine „große, hübsche Hausfrau“ werden könne. Gegessen wurden die zubereiteten Speisen häufig vom eigenen Kindergeschirr, das ebenfalls dem jeweils vorherrschenden Stil des „Erwachsenen-Porzellans“ angepasst war. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs fanden sich darauf patriotische Sprüche und Abbildungen von Soldaten, später, in der Nachkriegszeit, verkauften sich eher Bilder von Bärchen und Entchen oder Merchandise-Produkte wie Frühstücksteller mit Motiven von Janosch seit den späten 1970er Jahren oder der Diddl-Maus, die Anfang der 1990er Jahre das Licht der Welt erblickte.

Wandel der Zeit im Puppenhaus

Elektro-Puppenherd mit zwei Kochplatten, Backofen, drei Schaltern sowie Anschlusskabel mit Stecker aus den 1960er Jahren.

Foto: Weber, Peter/LVR

Die Puppenküchen unterlagen, wie richtige Küchen und auch die anderen Räume des Hauses, dem ständigen Wandel in Stil und Mode sowie den Innovationen der Technik. So gab es in frühen Exemplaren noch gemauerte Herdstellen, später hielten erst Spar-, dann Gas- und Elektroherde Einzug. Auch die Möbel in den anderen Räumen der Puppenhäuser wandelten sich mit dem Stil der Zeit, wobei es heute, neben modern eingerichteten Häusern und Räumen auch nostalgisch gestaltete Exemplare im Stile von Gründerzeitvillen gibt.

Im Bereich des Materials fanden im Laufe der Zeit ebenfalls zahlreiche Veränderungen statt. So bestanden die Puppenstuben um die Jahrhundertwende häufig aus Holz und waren mit kleinen Keramik-, Stein- oder Textil-Einrichtungsgegenständen ausgestattet. Gerade in weniger wohlhabenden Familien wurden sie oft selbst gebaut oder ausgestattet: es wurde gehämmert, gefeilt und genäht, um das eigene Puppenhaus möglichst detailliert und liebevoll einzurichten. In den 1970er Jahren verbreiteten sich dann Puppenräume aus Blech, bis schließlich Kunststoff auch diesen Bereich eroberte.

Die Nutzungsmöglichkeiten unterlagen ebenfalls einem Wandel. Während es sich bei Puppenstuben der Jahrhundertwende meist um aufwendige und perfekte Miniaturen echter Wohnsituationen handelte, in denen alle Gegenstände einzeln bewegbar waren, werden in modernen Barbie- und Playmobil-Häusern die Einrichtungsgegenstände oft nur noch angedeutet. So kann im „Mini-Chef“-Küchen-Center von Fisher-Price aus den späten 1980er Jahren zwar mit Speckstreifen und Spiegelei aus Plastik gespielt, jedoch nicht mehr richtig gekocht, gebraten oder gebacken werden.

Weiterführende Literatur

LVR-Amt für rheinische Landeskunde (ARL) (Hg.): Spielwelten der Kinder an Rhein und Maas. Begleitband und Katalog zur Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland, Amt für rheinische Landeskunde, Rheinisches Museumsamt in Zusammenarbeit mit Limburgs Volkskundig Centrum, Musée de la vie Wallonne, Liège, Ministère des Affaires culturelles Grand-Duché Luxembourg, Köln 1993.

LVR-Freilichtmuseum Kommern (Hg.): Kindheit – Spielzeit? Führer durch die Ausstellung mit den Sammlungen H. G. Klein und Maria Junghanns. Köln 1993.

Meyer, E. L. (Hg.): Spielwarenkatalog. E. L. Meyer Auswahl Hildesheim um 1905, Hildesheim 1991.

Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum (Hg.): Du bist dran! Spielen gestern und heute. Begleitbuch zur Ausstellung. Schleswig 1992.

Spielzeugmuseum Sonneberg (Hg.): Spielzeug gestern und heute. Erfurt 1990.

Wahnschaffe, A (Hg.).: Illustrierter Katalog für Private über Nürnberger Spielwaren und praktische Geschenke. Nürnberg 1895.