„…Mode. Sie ist der beste Freund, aber auch der schlimmste Feind der Wuppertaler Industrien“. Dieses Zitat aus der „Geschichte der Bergischen Bandindustrie“ charakterisiert die noch Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschende Abhängigkeit der Bandweber und ihrer Produkte von einem alleinigen Absatzmarkt: der Modebranche mit ihren schon damals schnelllebigen Trends, die unweigerlich zu Konjunkturen oder Krisen innerhalb der Bandweberei-Industrie führten.

Modemarkt als Abnehmer der Bandwebereiprodukte

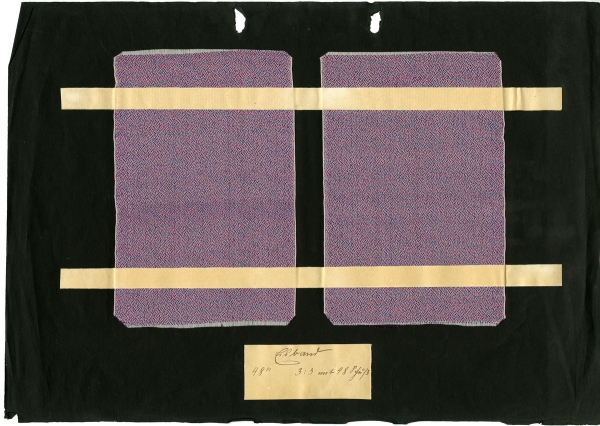

Herrenhut-Bänder, 1920er Jahre.

Zwar gehörten zu der Produktpalette der Bandweberei um 1900 bereits eine unüberschaubare Anzahl verschiedenartigster Bänder, wie Hutbänder, Mützenbänder, Hosenträger, Schals, Gürtelbänder, Krawattenbänder, Strumpfbänder, Kleiderschutzborten, Taillenbänder, Gazebänder, Eisbänder und Haarschleifen, aber fast alle Artikel waren an den Modemarkt und seine stark konjunkturabhängigen Einflüsse gebunden. Erschwerend kam für die Bandweber ihr hoher Spezialisierungsgrad für einzelne Produkte hinzu. Modeerscheinungen konnten für viele Bandweber eine Zeit der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen, wenn man sich nicht auf neue Artikel verlegen und andere Absatzmöglichkeiten erschließen konnte. So machte etwa Mitte der 1890er Jahre der Trend, Tirolerhüte zu tragen, die Nachfrage für Herrenhutbänder überflüssig, da hier Hutschnüre, Blumen oder Federn als Schmuckelemente dienten.

Produktion von Kriegsbedarf

Bänder mit Firmennamen, Jubiläen, Ausstellungen etc., 1906 - 1933

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte zu einem radikalen Einschnitt in der Bandweberei und ihren Produkten. Die Nachfrage nach Modeartikeln ging stark zurück und Neuentwicklungen, wie Nationalbänder, Ansteckabzeichen und Bänder für das Eiserne Kreuz, hatten nur wenig Erfolg. Während in anderen Bereichen der Textilindustrie der Kriegsausbruch zu einer stark ansteigenden Zahl von Aufträgen durch das Militär führte, musste in der Bandindustrie zunächst eine rasche Umstellung auf Kriegsbedarfsartikel, wie Munitionsbänder, Brotbeutelbänder, Stiefel-Schnürriemen oder Zeltschnüre in Massenproduktion erfolgen.

Wandel der Mode als Krisenauslöser in der Weimarer Republik

Eis-Band, 1920er Jahre.

Die Nachkriegszeit und die von Inflation und Weltwirtschaftskrise geprägte Weimarer Republik waren für viele Bandweber, die sich auf Modebänder spezialisiert hatten, wieder mit enormen konjunkturellen Schwankungen und Krisen verbunden, was sich beispielhaft am Aufkommen des „Bubikopfes“ um 1920 nachzeichnen lässt. Die kurzgeschnittene Damenfrisur benötigte keine Haarschleifen mehr und trieb manchen Bandweber an den Rand des finanziellen Bankrotts. Erst in den 1930er Jahren kam es wieder zu verstärkten Nachfragen modischer Artikel, wie etwa dem Herrenhutband. Zusätzlich förderte die einsetzende Militarisierung Deutschlands durch die Nationalsozialisten eine hohe Nachfrage nach militärischen Bändern wie Litzen und Tressen, um Truppengattungen und Dienstgrade der Soldaten an den Uniformen wiederzugeben.

Alte Bänder im neuen Wirtschaftswunder

Kunstseidene Tresse, 1950er Jahre

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

In der Not der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kampf ums tägliche Überleben spielten schicke Modebänder keine Rolle mehr. Aus diesem Grund ließ mancher Unternehmer die von ihm hergestellten Bänder zu Morgenröcken, Schürzen und Blusen zusammennähen, damit die Menschen überhaupt Kleidung zum Tragen hatten. Erst mit Einführung der Deutschen Mark erhielten die Bandweber wieder erste Aufträge für Modebänder, und die kurz darauf einsetzende Zeit des Wirtschaftswunders führte zu einer Blütezeit der gesamten Bandindustrie während der 1950er Jahre. In den Fabriken und in der Hausbandindustrie wurden Modeartikel wie gummielastische Bänder für die Mieder- und Trikotagenindustrie ebenso produziert wie Schnürsenkel. Auch Herrenhutbänder erfreuten sich in den 1950er Jahren noch einmal großer Beliebtheit, und die Spezialisierung auf Modebänder, wie Rockhenkelbänder, Hosenschonerbänder, Wäsche- und Konfektionsetiketten, Miederbänder oder Reißverschlüsse sicherte vielen Hausbandwebern in Dhünn und anderen Orten des Bergischen Landes den Arbeitsplatz und hielt die Hausbandindustrie bis weit in die 1980er Jahre am Leben.

Weiterführende Literatur

Verein ehem. Textilfachschüler zu Ronsdorf e. V. (Hrsg): Geschichte der Bergischen Bandindustrie. Ronsdorf 1920.

Heidermann, Horst: Die Hausindustrie in der Bergischen Bandweberei. Ein Beitrag zur Unternehmensmorphologie. Göttingen 1960.

Konrad, Günter: Die Hausbandwirkerei in Ronsdorf. Aufstieg und Niedergang eines Gewerbezweiges. In: Geschichte im Wuppertal. 10. Jahrgang. 2001.

Schachtner, Sabine: Märkische Hausbandweber. Münster 1986.