In Supermärkten und Discountern sind Lebensmittel mit einem Bio-Siegel inzwischen ein vertrautes Bild. Sie alle vereint die nachhaltige Erzeugung, die sich durch den Anbau geeigneter Fruchtfolgen, den Verzicht auf chemischen oder synthetischen Pflanzenschutz und mineralische Dünger, einen an die Hoffläche gebundenen Viehbesatz, die Nutzung hofeigenen Futters und den weitgehenden Verzicht auf Antibiotika auszeichnet. Die Entwicklung einer nachhaltigen Sichtweise auf die Landwirtschaft ist aber kein Phänomen der letzten Jahrzehnte. Die Grundsätze einer ökologischen Landwirtschaft gibt es bereits deutlich länger.

Erste Ansätze zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Gummibereifter, einachsiger Wagen mit Fass zum Verspritzen von Pflanzenschutzmitteln, fotografiert in Bornheim-Merten 2005.

Photo: Peter Weber/LVR

In der Landwirtschaft, speziell beim Obstanbau, wurde diese Art von Spritzen zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Als Pflanzenschutzmittel verwendete man Lösungen aus Schwefel, Eisen und anderen chemischen Elementen, erstes Viertel 20. Jahrhundert.

Photo: Vera Tönsfeldt/LVR

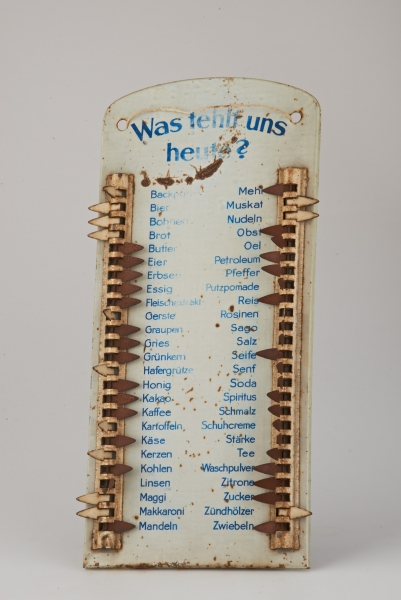

Um 1900 war der Raubbau an natürlichen Ressourcen schon deutlich spürbar, insbesondere durch den massiven Einsatz von mineralischem Dünger und Pestiziden in Kombination mit dem ökonomischen Zwang zu Rationalisierung und Produktionssteigerungen. Im Kontext dieser Entwicklungen fokussierten Bewegungen wie Anthroposophie und Lebensreform neue Ansätze. Sie versuchten, stärker im Einklang mit der Natur zu arbeiten, als die Erträge immer weiter zu steigern.

Anthroposophie und Lebensreform

Radieschenpflanzen und Körbe mit bereits geernteten Radieschen auf dem Feld eines Biobauern, Bornheim 2014.

Photo: Stefan Arendt/LVR

Die von der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners geprägte „biologisch-dynamische Wirtschaftsweise“ beruht in erster Linie auf ideellen Prinzipien. Der Betrieb wird als Organismus verstanden, der auch kosmischen Einflüssen untersteht. Im Laufe der Zeit wurden wissenschaftliche Erkenntnisse in die Lehre der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise integriert. Der Dachverband dieser Betriebe ist bis heute „demeter“. Die Lebensreformbewegung zielte zeitgleich vor dem Hintergrund von Industrialisierung und Urbanisierung auf eine naturgemäße ganzheitliche Lebensweise ab. Selbstversorgung und Verzicht auf industrielle Hilfsmittel galten als sinnvolle Maßnahmen. Aus diesem Gedankengerüst entwickelte sich der „Natürliche Landbau“, der von Ewald Könemann ab 1925 weiterentwickelt und in den 1950er Jahren durch die Schweizer Heimatschutzbewegung wieder aufgegriffen wurde. Zunächst lag dabei der Fokus auf dem Schutz von Schöpfung und Familie, später erweiterten wissenschaftliche Erkenntnisse diese landwirtschaftliche Richtung. Dieser Ansatz sprach auch Landwirte an, denen ethische und gesundheitliche Fragen wichtig waren, die aber mit der Anthroposophie eines Rudolf Steiners keine Berührungspunkte hatten. Die Verbreitung in Deutschland erfolgte ab den 1960er Jahren. Aus dem Verband organisch-biologischen Landbau wurde 1971 der bis heute bekannte Verband „bioland“.

Ökologische Landwirtschaft im gesamtgesellschaftlichen Fokus

Heft

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Das Heft 1982 veröffentlichte Heft informiert über die Bedeutung der Biene für die Ökologie des Menschen und spricht sich für einen artgerechten Pflanzenschutz aus.

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Weitere Verbände kamen hinzu, die sich 1988 in der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) zusammenschlossen, die auch die politische Interessenvertretung wahrnahm – 2002 ersetzt durch den Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖWL), in dem neben den Produzenten nun auch Verarbeitungsbetriebe und der Handel integriert sind.

Seit den 1970ern rückten diese ökologischen Ansätze in der Landwirtschaft durch das Engagement von Umweltschützern in den gesamtgesellschaftlichen Fokus. Auch gesamtgesellschaftlich wurde die Knappheit von Ressourcen zu einem wichtigen Thema, damit geriet auch die konventionelle Landwirtschaft in das Visier der Naturschützer. Der Staat griff die Umweltbestrebungen erst relativ spät auf. Das lag unter anderem daran, dass der Naturschutz ein Ressort des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten war. Staatliche Umweltschutzmaßnahmen, die über kulturpolitische Aspekte hinausgingen, setzten erst in den frühen 1980er Jahren ein. Parallel dazu wandelte sich die EG-Agrarpolitik in den 1980er Jahren. Die zunehmende Weltmarktintegration und der damit verbundene Überschuss an Produkten führten zu einer Förderkultur, die Begrenzung von Produktion honorierte, bis hin zur Stilllegung von Flächen. Damit wurde ein ökologisches, weniger auf maximale Erträge ausgerichtetes Landwirtschaften erleichtert.

Auch Betriebe, die nicht auf ökologisches Wirtschaften umstiegen, übernahmen Konzepte, die in Teilen an die Vollerwerbshöfe im Familienbetrieb anschließen: sie erweiterten ihre Produktion wieder hin zu mehr Vielfalt, vertrieben mindestens einen Teil der Produkte im eigenen Hofladen. Und sie schlossen sich zu Genossenschaften zusammen, um sich etwa große Geräte gemeinsam anschaffen zu können.

Agrarwende in Deutschland?

Die Rindfleisch-Etikettierung wurde auf Grund der Tierseuche BSE eingeführt, 1998.

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Landwirtschaftliche Krisen wie die Rinderseuche BSE stürzten die konventionelle Landwirtschaft in den 1990er Jahren in eine tiefe Imagekrise. 2001 wurde eine Agrarwende mit einer Abkehr von einem reinen Wachstumspfad in der Landwirtschaft, hin zu mehr ökologischem Landbau zur Leitlinie der deutschen Parteipolitik. 2015 gab es in Deutschland 24.736 Ökobetriebe, eine Fläche von 1.088.838 Hektar wurde ökologisch bewirtschaftet. Das sind 8,7 Prozent aller deutschen landwirtschaftlichen Betriebe und eine Fläche von nur 6,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Quote der Fläche hat sich von 2,1 Prozent 1996 auf 6,5 Prozent 2015 jährlich gesteigert, die der Betriebszahlen sogar von 1,3 Prozent auf 8,7 Prozent. Die Bundesregierung will noch einen höheren Anteil erreichen. In der Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2016 spricht sie von einem Ziel von 20 Prozent Ökolandbau „in den nächsten Jahren“.

Ökologische Landwirtschaft als Mainstream?

Einkaufsratgeber, in dem detaillierte Einkaufs- und Verarbeitunshinweise und -tipps für alle möglichen Arten von Lebensmitteln, Lebensmittelkennzeichnungen, die gesetzlichen Regelungen zu diesem Thema und die Haltbarkeit vorgestellt werden, 1996.

Photo: Hans-Theo Gerhards/LVR

Wenn wir heute in den Supermarkt gehen, so begegnen uns dort wie auch im Discounter Angebote mit Bio-Labels. Der Absatzmarkt für „Öko“ im Lebensmitteleinzelhandel steigt sowohl in eigenen Bioladen-Ketten als auch in den konventionellen Supermärkten. Dennoch ist der Marktanteil weiterhin relativ gering, nur eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern kauft regelmäßig Lebensmittel in Bio-Qualität: Jene, die sich bewusst ernähren, politisch informiert handeln und die auch über das ökonomische Kapital verfügen, entsprechend höhere Preise zu zahlen.

Die ersten Bio-Bauernhöfe haben mittlerweile den ersten Generationswechsel hinter sich gebracht, die Pioniere der 1970er und 1980er Jahre setzen sich verstärkt zur Ruhe und geben ihre Betriebe an jüngere Landwirte weiter, die sich oft schon vor dem Studium der Agrarwissenschaft entschieden haben, in Zukunft in Bio-Qualität zu produzieren. Sie treffen auf einen festen Abnehmer-Kreis, der die regionalen Produkte gerne annimmt. Dennoch ist Deutschland heute auf den Import von Bio-Lebensmitteln angewiesen, der Bedarf kann nicht durch die eigene Produktion gedeckt werden. Die verschiedenen Label mit ihren unterschiedlich strengen Anforderungen an die Landwirtschaft machen es zudem manchmal schwer, den Überblick zu behalten.

Weiterführende Literatur

Ditt, Karl: Zwischen Markt, Agrarpolitik und Umweltschutz: Die deutsche Landwirtschaft und ihre Einflüsse auf Natur und Landschaft im 20. Jahrhundert. In: Ders.; Gudermann, Rita; Rüße, Norwich (Hrsg.): Agrarmodernisierung und ökologische Folgen. Westfalen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Paderborn 2001.

Kluge, Ulrich: Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Enzyklopädie deutscher Geschichte Band 73. München 2005.

BMEL (Hrsg.): Ökologischer Landbau in Deutschland, Stand Januar 2017