Peter Weber senior (1878-1960) fotografierte etwa 30 Jahre lang das Geschehen in seiner Heimatregion, vor allem in Wershofen im rheinland-pfälzischen Teil der Eifel unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Fast 2.300 Glasnegative sind erhalten und lagern im Archiv des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte.

Die Familie Weber

Selbstportrait des Fotografen in seiner Uniform als Postbeamter vor einem Fenster im Hinterhof des elterlichen Hauses, Wershofen nach 1905.

Foto: Peter Weber sen./LVR

Peter Weber senior war das älteste von fünf Geschwistern. Die Familie lebte in einem Haus in der Ortsmitte von Wershofen, das Vater Hermann Josef Weber (1849-1902), ein Nagelschmiedemeister, und seine Ehefrau Gertrud Weber, geb. Jaklen (1855-1922) 1881 erworben hatten. Die Webers betrieben einen Kolonialwarenladen, eine Glaserei mit Bilder- und Brautkranzeinrahmung und erhielten 1898 die Genehmigung für eine Postagentur mit Postkutsche. Über den großen Nutzgarten versorgte sich die Familie selbst, Überschüsse wurden im Geschäft verkauft. Ein weiterer, kleiner Nebenerwerb war die Vermietung von zwei Zimmern an Gäste aus der Stadt, die zur Jagd in die Eifel kamen.

Damit ist die Familie ein Beispiel für gewachsene Erwerbsstrukturen, deren Zusammensetzung aus verschiedenen Haupt- und Nebeneinkünften sich immer wieder an äußere Veränderungen anpasste. Zwar gab es im Haus Personal und Hilfskräfte, alle Familienmitglieder mussten jedoch ihren Beitrag zum Familienbetrieb leisten, wie es in den meisten dörflichen Gemeinschaften selbstverständlich und notwendig war. Eigene Vorlieben oder Berufswünsche spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle. So übernahm Peter nach dem Tod des Vaters als ältestes Kind die Verantwortung für einen Großteil der Familiengeschäfte und blieb auch nach seiner Heirat am 30. Juni 1920 mit Anna Hollender, die er seit seiner Kindheit kannte, im Elternhaus wohnen. Das Paar hatte drei Kinder: Peter junior, Margarethe und Johann.

Die Nagelschmiede wurde aufgegeben und der lukrativere Postbetrieb für drei Generationen zum Haupterwerb der Familie. Mutter Gertrud Weber führte die Poststation nach dem Tod ihres Ehemanns bis zu ihrem eigenen Tod 1922. Peters Schwester Margarethe übernahm diese Stelle bis zu ihrer Hochzeit 1933, dann folgte bis nach dem Zweiten Weltkrieg Peter selbst, der zuvor als Landbriefträger gearbeitet hatte. Auch die jüngeren Brüder Johann und Josef waren im Postdienst tätig. Als Johann Anfang der 1920er Jahre einen Kolonialwarenladen im Haus gegenüber eröffnete und ihn mit seiner eigenen Familie betrieb, wurde das ursprüngliche Lebensmittelgeschäft aufgegeben. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft übernahm Johann jedoch ab 1948 die Poststelle, bevor er wieder als Zusteller tätig war und seine Frau Margot die Poststation leitete, deren Betrieb erst 2003 eingestellt wurde. Durch die Poststelle, das Ein- und Ausgehen der Briefträger sowie den Kolonialwarenladen und das lange Zeit einzige Telefon des Dorfes nahm die Familie eine zentrale Position in der dörflichen Kommunikation ein. Auch durch zahlreiche Aktivitäten in Vereinen, etwa dem Musikverein, waren die Familienmitglieder in das Dorfleben eingebunden.

Die Arbeit als Fotograf

Gruppenaufnahme der Schwestern des Fotografen, Margarethe (Grete) und Gertrud Weber, der Lehrerin Frau Knieps und weiteren Besuchs vor der Post, Wershofen 1910.

Foto: Peter Weber sen./LVR

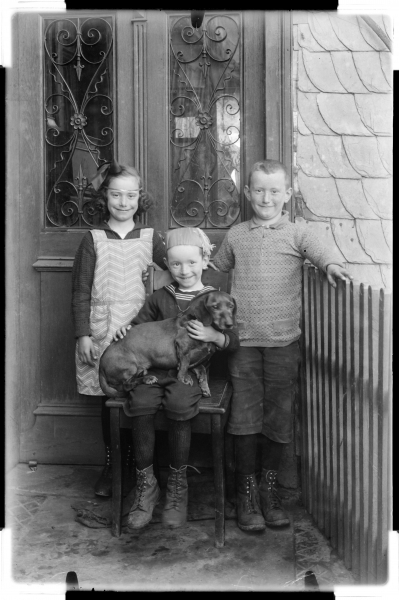

Portrait der Kinder Grete, Johann und Peter Weber, Kinder des Fotografen, vor der verzierten Eingangstür des Hauses Weber. Wershofen, an Fastnacht 1930.

Foto: Peter Weber sen./LVR

Bereits um 1902 hatte Peter mit dem Fotografieren begonnen. Was genau den Ausschlag für die Beschäftigung mit dem noch relativ neuen, aber auch kostspieligen Medium gab, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Möglicher Weise war es von vorneherein als Nebenverdienst gedacht, vielleicht aber auch nur ein persönliches Interesse von Peter. Da er jedoch nach dem Tod von Hermann Josef Weber die Leitung der elterlichen Betriebe übernehmen musste, blieb ihm für die Fotografie nicht ausreichend Zeit, um daraus einen eigenständigen Beruf und Lebensunterhalt zu machen. Stattdessen nutzte er freie Sonn- und Feiertage. Hin und wieder fotografierte er während seiner Touren als Briefträger. In erster Linie machte Peter Auftragsfotografien: Porträts von Einzelpersonen, Familien und Vereinen, Aufnahmen bei Festen und Feiern, besonders bei Hochzeiten und Kommunionsfeiern. So konnte er auch die Materialien für private Aufnahmen wie Landschaftsbilder und Fotos von seiner Familie finanzieren. Im Dachgeschoss des Hauses, wo sich auch die Rahmenwerkstatt für die Bilder- und Brautkranzeinrahmung befand, hatte er eine Dunkelkammer zum Entwickeln der Fotoplatten eingerichtet. In Regalen lagerten hier außerdem seine Kameras und Zubehör, u.a. unbelichtete Glasplatten. Den richtigen Umgang mit den Materialien, das Fotografieren sowie das Entwickeln der Bilder hatte er sich selbstständig beigebracht.

Zuhause und im Geschäft nutzte Peter eine große Plattenkamera, unterwegs handlichere Reisekameras. Immer wieder dienten Haus und Grundstück, vor allem die schmuckvolle, zweiflügelige Eingangstür der Weberschen Handlung, als Fotokulisse. Auf dem überdachten Hinterhof diente eine Leinwand als Hintergrund. Prozessionen und Umzüge in Wershofen fotografierte Peter meist aus dem nach vorne gelegenen Fenster im oberen Stockwerk des Familienhauses, wobei ihm dessen zentrale Lage an der Hauptstraße des Dorfes zugutekam.

Mitte der 1930er Jahre musste Peter Weber das kommerzielle Fotografieren aufgeben, da er – vermutlich aufgrund seiner anderen Erwerbstätigkeiten – keine offizielle Genehmigung erhielt. Seine Sammlung an Glasnegativen verwahrte er jedoch sorgfältig und vererbte sie seinem Sohn Peter jun., der 2004 zusammen mit seinem Sohn Peter III. schließlich für eine sachgerechte Unterbringung im Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte sorgte.

Heute ermöglichen uns die Fotos von Peter Weber sen. nicht nur Einblicke in das dörfliche Fest- und Brauchleben, die Geschichte des Familie Weber gestattet in Kombination mit den Fotos auch eine Rekonstruktion des Alltagslebens im ländlichen Raum sowie der sozialen und räumlichen Dorfstrukturen in der ersten Hilfe des 20. Jahrhunderts.